Heißes Thema: Wie wir die Abwärme von KI-Rechenzentren sinnvoll nutzen können

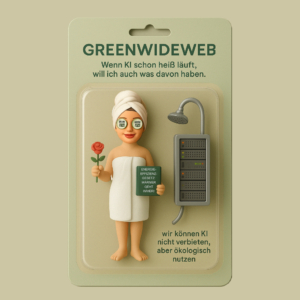

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Und mit jedem neuen Tool, jeder neuen Spielerei – von Chatbots über Bildgeneratoren bis hin zu KI-Actionfiguren – wächst die Kritik: Ist das wirklich nachhaltig? Müssen wir für Spielzeugmodelle oder KI-generierte Selfies ganze Rechenzentren betreiben?

Diese Fragen sind berechtigt. Denn KI verbraucht viel Strom – und der CO₂-Fußabdruck von KI-Anwendungen wächst rasant. Aber während der Fokus oft auf dem Stromverbrauch liegt, wird ein Aspekt fast völlig übersehen:

KI produziert nicht nur Daten – sie produziert auch Wärme.

Und diese Wärme ist alles andere als nutzlos.

Rechenzentren = Hightech-Heizkörper

Rechenzentren wandeln fast den gesamten Strom, den sie verbrauchen, in Wärme um. Genauer gesagt: Rund 90 bis 95 % des Energieeinsatzes werden zu Abwärme, wie auch das Umweltbundesamt bestätigt. Das macht Server zu sehr teuren, aber auch sehr konstanten Heizquellen.

Statt diese Wärme ungenutzt in die Luft zu pusten, könnten wir sie einsetzen für:

-

die Erwärmung von Trinkwasser

-

Heizsysteme in Wohn- und Gewerbegebäuden

-

den Betrieb von Wärmenetzen in Quartieren

-

oder sogar Gewächshäuser und Industrieprozesse

Fernwärme aus Rechenzentren ist längst technisch möglich – doch politisch und wirtschaftlich kaum erschlossen.

Warum passiert trotzdem nichts?

Ein aktuelles Positionspapier des BUND Hessen und der Lokalen Agenda 21 Offenbach (2021) beschreibt das Problem sehr klar:

Viele Rechenzentrumsbetreiber suchen gezielt abgelegene Standorte, wo die entstehende Wärme nicht sinnvoll abgeführt oder weiterverwendet werden kann – etwa in Industriegebieten ohne Wärmenetz oder gar auf dem freien Feld.

Diese Standortwahl geschieht nicht zufällig, sondern oft, um die gesetzlichen Vorschriften zur Abwärmenutzung zu umgehen. Denn obwohl das neue Energieeffizienzgesetz (EnEfG) eine Pflicht zur Abwärmenutzung enthält, liegt die Schwelle so niedrig, dass sie in der Praxis kaum wirksam ist.

Was müsste sich ändern?

1. Gesetzliche Vorgaben nachschärfen

Der aktuell im EnEfG (§ 15) geregelte Schwellenwert für die Abwärmenutzung (z. B. ab 1 MW IT-Anschlussleistung) lässt zu viele große Rechenzentren außen vor. Hier braucht es strengere Standards und realistische Grenzwerte.

2. Kommunen aktiv einbinden

Stadtplanerische Vorgaben müssen Wärmenetze und Abwärmequellen systematisch zusammenbringen. In Neubaugebieten oder Konversionsflächen kann das heute schon mitgedacht werden.

3. Rechenzentren in die Pflicht nehmen

Wie beim Ökostrom könnte auch bei der Abwärme ein Markt entstehen – wenn Nachfrage und Transparenz wachsen. Wer heute ein „grünes Rechenzentrum“ will, sollte auch auf Abwärmeabgabe als Kriterium achten.

Die Chance der KI nutzen

KI wird nicht verschwinden. Im Gegenteil: Ihr Energiebedarf wird steigen – und mit ihm die Abwärmemenge. Doch darin liegt auch eine einmalige Chance zur Dekarbonisierung des Wärmesektors.

Wir können KI nicht verbieten. Aber wir können und SOLLTEN sie ökologisch nutzen.

FAQs: Energieeffizienzgesetz und Rechenzentren

Gibt es eine gesetzliche Pflicht zur Abwärmenutzung in Rechenzentren?

Ja. Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) verpflichtet Rechenzentren ab einer bestimmten Größe (§ 15) zur energetischen Nutzung der entstehenden Abwärme. Die Regelung gilt seit 2024. Allerdings sind die Schwellenwerte und Anforderungen so gering, dass sie oft keine praktische Wirkung entfalten.

Ab wann gelten die gesetzlichen Vorgaben für neue Rechenzentren?

Für neue Rechenzentren gelten die Vorgaben ab Juli 2026, für bestehende Anlagen ab Juli 2027. Besonders relevant ist dabei die Verpflichtung, Abwärme bevorzugt zur Versorgung Dritter bereitzustellen – wenn technisch und wirtschaftlich zumutbar.

Was muss ein Rechenzentrum tun, um die Anforderungen zu erfüllen?

Rechenzentren müssen laut Gesetz:

-

ihre Abwärme technisch erfassen (z. B. über Wärmetauscher),

-

bei geeigneter Infrastruktur zur Verfügung stellen,

-

und ihre Energiekennzahlen regelmäßig berichten.

Tatsächlich nutzen aktuell jedoch nur wenige Betreiber diese Potenziale. Oft scheitert es an fehlender Infrastruktur oder mangelndem politischen Willen.